- 王珮瑜的“出圈密码”:天地的畸形是京剧

- 京剧名角王珮瑜 刘叶 摄 王珮瑜在《大登殿》中饰演薛平贵。 王珮瑜在《盗宗卷》中饰演张苍。 提到王珮瑜,你会料想什么?有名京剧演员、梅花奖得主、白玉兰戏剧主角奖...

行将迎来70岁生辰的赖声川

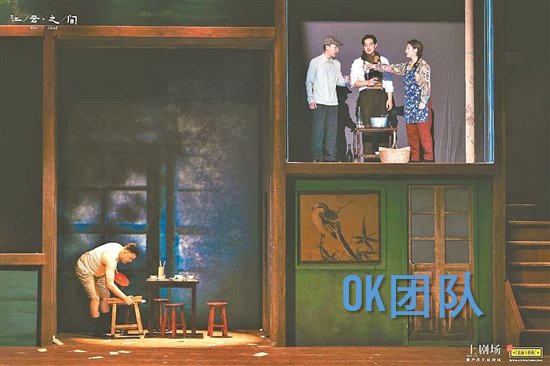

《江/云·之/间》剧照

张震

羊城晚报记者 何晶

第十一届乌镇戏剧节正在乌镇举办。看成戏剧节发起东说念主之一,赖声川是戏剧节的常任总监,是每年开幕庆典的“官方翻译”,亦然每年皆会带来新作品的导演。

本年赖声川带来了第40部作品《江/云·之/间》,张震和萧艾出演男女主角江滨柳、云之凡。在《暗恋桃花源》中感动大量不雅众的江滨柳和云之凡,在这部剧中通过书信的神气,为公共讲授昔时40年走过的东说念主生路。中国台湾民谣之父胡德夫看成剧中遑急的脚色之一,悠悠唱起《急促》《太平洋的风》……

10月25日,赖声川行将迎来70岁生辰。也曾,他认为艺术大过一切,但如今,他认为对于生命的贤慧更为遑急。在乌镇,赖声川和咱们聊起了他心中的戏剧节,他的艺术理念,以及他对于这个时间的成见。

到了年事才能写出时辰的荏苒感

“这样多年,你有莫得思过我?”当张震扮演的江滨柳在舞台上说出这句台词,《暗恋桃花源》中江滨柳和云之凡错过40年的东说念主生留白,就由《江/云·之/间》给填上了。

“顾虑是个盒子。不要轻便大开,勿扯后腿内部发光的灰烬。”

“顾虑是个鱼塘。每一条鱼皆是一个不同的回忆。”

《江/云·之/间》的舞台被打变成一个细致无比的“多宝盒”,大开不同的盒子,呈现的是昔时不同的顾虑片断。江滨柳和云之凡通过书信的神气,重现昔时40年间,在荡漾的大时间下,两东说念主握住错过再错过的东说念主生资历。

从《暗恋桃花源》到《江/云·之/间》,赖声川创作这两部戏的时辰相隔近40年,巧合和江滨柳、云之凡错过的时辰左近。

“我本年70岁了,可能不到这个年龄没法写这部戏,因为要接头他们各自这样多年的东说念主生旅程。写脚本的本领我连续在脑子里玩,比如江滨柳到了台北,他住那处?剧中的‘天母’‘景好意思’这些地名,也皆是我小本领在台北生存的场地。把这些挑升旨真理的细节写出来,从中不错看到我意识的台北,以及我父母他们这一代最难堪的东说念主,也曾所处的时间和环境。在阿谁时间,一群流荡异域的挂家东说念主,一群错过的东说念主。可能要到了我这个年龄,才更能写出时辰的那种荏苒感。”赖声川说。

“蓝本气运是客不雅的,幸福是主不雅的。”一段对于错过的东说念主生旧事,对一段回忆的东说念主生执念,在《江/云·之/间》,这些缺憾错过的意难平,最终被诗意和省心所填补。

有东说念主问赖声川,究竟是艺术遑急照旧东说念主生遑急。他说:“也曾,我以为艺术大过一切,我东说念主生的系数追求皆是为了艺术。其后到了一定年龄我发现这个思法不太对,我要让我的生命自己更有贤慧,其他的自然会来。”

老一又友们在《江/云·之/间》重聚

主演张震和萧艾的配合,不错追溯到张震的第一部电影《牯岭街少年杀东说念主事件》,其时萧艾担任副导演兼演员。影片中扮演张震妹妹的小女孩,恰是赖声川的犬子赖梵耘。“其时张震14岁,我犬子10岁。长大后他们成了好一又友,两家东说念主连续一齐约聚。一次意外间提到张震有有趣演舞台剧,也酝酿了一段时辰,这即是因缘。”赖声川说。

张震的外公和江滨柳相同皆是吉林长春东说念主,“我从小就听外婆说过好多他们当初避祸的事,印象很深化。云之凡看似很求实,一直在往前走,其实旧事皆挂在心上。江滨柳一直把昔时挂在嘴上,但其实他才是一直往前走的东说念主。”张震说。

音乐是《江/云·之/间》最遑急的元素之一,其中的探戈部分是赖声川我方创作的,这些年他又复原了玩音乐。他的老一又友胡德夫在剧中的现场演唱,则是用台湾民谣给现场吹来了“太平洋的风”。

“胡德夫是我最老的一又友,咱们年青的本领在台北艾迪亚民歌餐厅贯通。旧年这家餐厅50周年,咱们好多老一又友又再行辘集在那里。我和胡德夫平素很少有错乱,但只消有事情,一个电话就来了。他接到邀请赶紧就答理了,很苍茫地进了排演场,问‘要我来干吗?桃花源,是不是?’他很懂我,他是‘桃花源’,亦然留白,更是江云之间的那条河流。”赖声川说,创作《江/云·之/间》,他或者又回到了从前和老一又友们一齐玩音乐的年代。

这个时间过于顾惜“新”,“好”比“新”更遑急

“乌镇戏剧节就像咱们的孩子,咱们不思变成爱丁堡,一年演1000部戏,这个体量放在乌镇不施行,也不是咱们的规画。不管是去阿维尼翁照旧爱丁堡,因为是在城市里,看戏要乘车要作念作业,但在乌镇不相同,系数戏院步辇儿皆能到,你不错很减弱地看戏、聊戏,在这11天里不错像作念梦相同过上很好意思好的生存,这是咱们坚握的。”谈到乌镇戏剧节谢宇宙坐想法位置,赖声川直言,“我的梦思是能有更多海外的不雅众能来到乌镇,宇宙在此看到中国”。

“乌镇自然即是舞台,和戏剧的聚拢是自然的,这亦然它的不行复制性。”赖声川说,诚然当下国内出现了各式万般的戏剧节,有的逐渐小着名气,但大部分办了一届两届就偃旗息饱读了。

“咱们作念戏剧节没思到‘文旅’这两个字。文旅和生意自然很遑急,但我个东说念主并莫得把戏剧节关系到这些。好多东说念主不懂文旅的机密,实质上好的名堂需要有隧说念的好创意,而不是任性地看到得手了一个就复制一个,这样很容易失败。最遑急的,是去信得过感受和听见这块地皮到底需要什么。当代东说念主皆在看数据,但如果数字决定一切,宇宙会变成什么样?我个东说念主握保属意见。如果说乌镇戏剧节能有什么能鉴戒的,我思是需要从内在精神启程,精神内核是最遑急的。”赖声川说。

乌镇戏剧节一经走到第11年,赖声川的中枢使命仍然放在创作、特邀剧目,以及小镇对话单位,新板块十足交给年青一代去主导。

“我一直以为,‘新’这个东西被过度青睐了。比如赖声川有一部新戏,公共会问内部有什么新东西?我连续以为压力很大,或者每部戏皆如若《如梦之梦》那种全新的创作神气。但宇宙上独一这样多种神气来抒发戏剧,每部戏皆立异确凿很难。有相同东西比‘新’更遑急,那即是‘好’。年青东说念主渴慕看到新东西,但为新而新莫得必要。如果饱和好,就或然要新,遑急的是作念好东西,握续精彩就够了。”